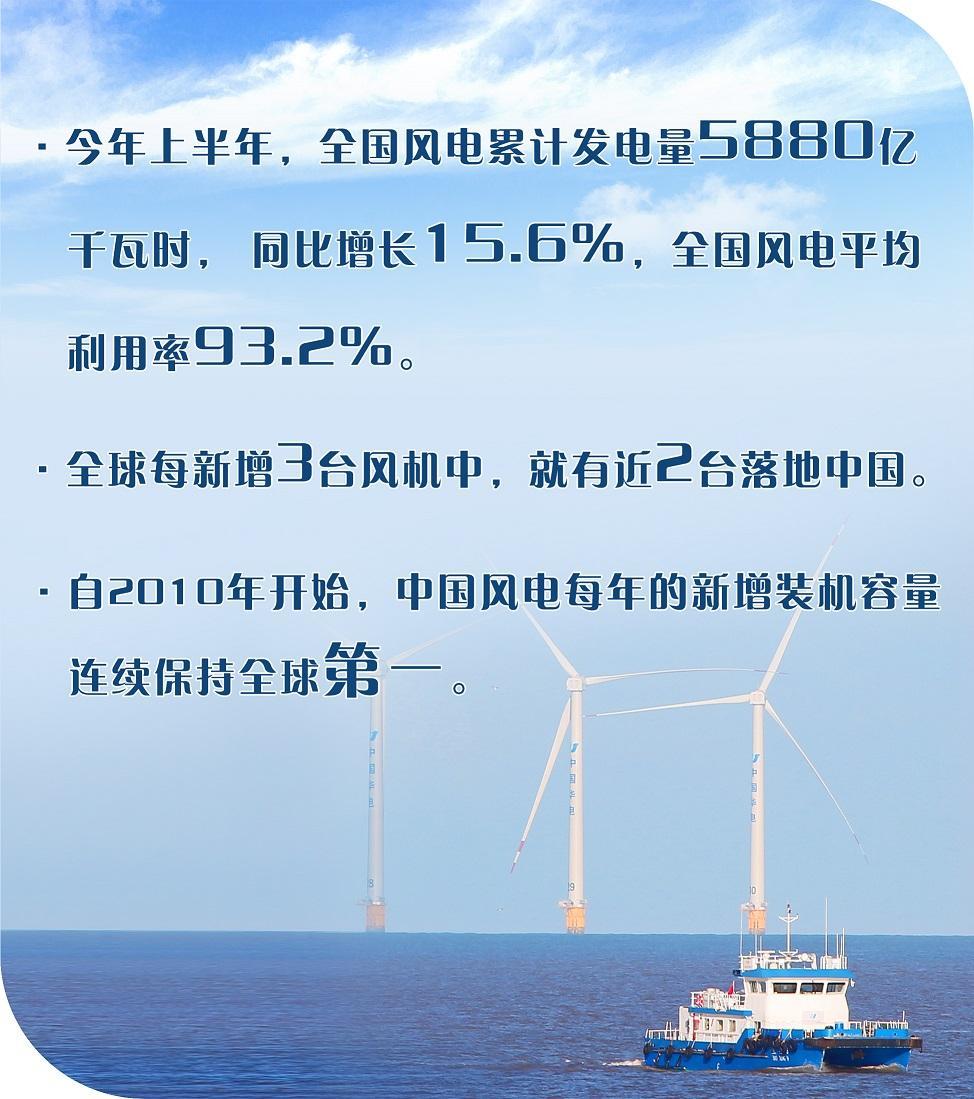

國家能源局的數據顯示,今年上半年,全國風電新增并網容量5139萬千瓦。截至2025年6月底,全國風電累計并網容量達到5.73億千瓦,同比增長22.7%,其中陸上風電5.28億千瓦,海上風電4420萬千瓦。今年上半年,全國風電累計發電量5880億千瓦時,同比增長15.6%,全國風電平均利用率93.2%。

從技術引進到自主創新,從國內持續發力到拓展海外市場,中國風電企業正以科技為帆,全力駛向這片清潔能源的廣闊“海洋”。

上世紀70年代,全球風電市場由歐美企業主導,國內設備幾乎全部依賴進口,成本高昂、受制于人。面對嚴峻形勢,運達能源科技集團自1971年率先開展風電機組研制,成功研發出我國首臺并網型風力發電機組,一舉打破國外壟斷,推動國產百千瓦級機組實現商業化應用,使中國風電正式邁入自主設計時代。

“沒有自主創新,就沒有中國風電的今天。”運達能源科技集團總經理助理羅勇水表示。隨著技術不斷積累,運達能源科技集團陸續推出全球陸上最大單機容量10兆瓦(MW)風電機組、全球最大深遠海漂浮式18MW“海鷹”平臺等標志性產品,不斷趨近最優度電成本,以硬核科技助力中國風電從近海走向深藍。

2024年,運達能源科技集團以12.5吉瓦(GW)新增裝機容量躍居全球前三,手握45.87GW訂單,為未來高質量發展奠定堅實基礎。在持續拓展市場的同時,中國風電企業堅持走自主創新之路,實現了從“跟跑”到“并跑”乃至“領跑”的歷史性跨越。

面對大兆瓦時代電氣系統升級的挑戰,公司組建專項團隊攻關中壓雙饋系統關鍵技術,歷時數月成功突破1800V電壓等級風電機組電氣系統一體化設計,并實現耐高壓絕緣材料等核心部件全國產化。這不僅解決了大功率機組電流激增帶來的線損難題,更標志著中國企業首次在高壓技術領域掌握了“定義權”。

2024年,中國風電新增裝機容量達79.8GW,占全球新增裝機總量的68.2%,這意味著,全球每新增3臺風機,就有近2臺落地中國。

數據顯示,全球近80%的海上風能資源分布于水深超過60米的深遠海域,中國近海水深5米到50米范圍內的風能資源技術開發量為500GW,而深遠海風能可開發量則是近海的3—4倍。

雖然有著更為豐富的風能資源,但深遠海的風電開發卻面臨諸多挑戰,包括施工運維難度大、設備可靠性要求高等問題;同時還存在并網輸送成本高、產業鏈配套不完善等經濟性瓶頸。

對此,明陽集團以技術創新為驅動,全力打造涵蓋浮體平臺、海上升壓站及海上風電場建設的全產業鏈體系,大幅降低了深遠海漂浮式風電的單位造價和度電成本。

作為挺進深海的重要技術突破,漂浮式風機擺脫了固定式基礎的水深限制,可在50米以上深海域靈活部署。截至目前,國內已投運的5個海上漂浮式風電項目中,就有3個使用明陽風機設備。

“中國地大物博,地形地貌多樣,尤其是應對一些極端環境,需要不斷提升硬實力。”明陽集團副總裁、市場與產品方案中心總經理葉凡告訴記者,針對多種復雜極端的應用場景,明陽集團研發設計了不同風電解決方案,包括平原高切變、超低風速區域,沙戈荒大基地,東南沿海臺風區域,深遠海漂浮式風電、超高海拔區域等。

原標題:科技賦能中國風電

記者:梁樂

責任編輯:趙宇

網頁編輯:蘇偉